« Devant nous se succédaient les sept étapes sur la Voie de la Vérité.

– les sept maqamat par lesquels tout ego doit passer afin d’ atteindre l’unicité.

La première étape est celle du nafs dépravé, l’état le plus primitif et le plus courant, quand l’âme est piégée dans des quêtes matérielles. La plupart des êtres humains y restent englués, luttant et souffrant au service de leur ego, mais jugeant toujours les autres responsables de leur interminable malheur.

Si et quand une personne prend conscience de la situation avilissante de l’ego, parce qu’elle a travaillé sur elle-même, elle peut passer à l’étape suivante qui, d’une certaine manière, est à l’opposé de la première. Au lieu d’en vouloir aux autres tout le temps, la personne qui a atteint ce stade se blâme elle-même , allant parfois jusqu’à la négation de soi. Là, l’ego devient le nafs réprobateur.

A la troisième étape, la personne est plus mûre et l’ego a évolué en nafs inspiré . Ce n’est qu’à ce niveau, et jamais avant, qu’on peut faire l’expérience de la vraie signification du mot « abandon » et emprunter la Vallée de la Connaissance. Néanmoins, beaucoup de ceux qui en sont arrivés là, souhaitent y rester, perdant la volonté et le courage d’aller plus loin. C’est pourquoi si belle et bénie que soit cette troisième étape, c’est un piège pour ceux qui aspire à aller plus haut.

Ceux qui parviennent à progresser atteignent la Vallée de la Sagesse et connaissent ainsi le nafs serein. Là, l’ego n’est plus ce qu’il était, transformé en un niveau de conscience plus élevé.

Au-delà s’étend la Vallée de l’Unité. Ceux qui y sont, seront heureux de toute situation dans laquelle Dieu les placera. Les affaires du monde ne les touchent pas, car ils ont atteint le nafs accompli.

A l’étape suivante, le nafs épanouissant, l’être devient une lanterne pour les autres, son énergie rayonant pour tous ceux qui la demandent, et il enseigne et il illumine comme un véritable maître. Il arrive qu’à ce stade on ait des pouvoirs de guérison. Où qu’on aille, on transforme la vie des autres.

Enfin, à la septième étape, on atteint le nafs purifié. Mais personne ne sait grand chose sur elle, car les rares personnes qui l’ont atteinte ne veulent pas en parler.

Les étapes sur la Voie sont faciles à résumer, difficiles à expérimenter. En plus des épreuves qui surgissent en chemin, rien ne garantit une progression continue. La route de la première à la dernière n’est en rien linéaire. On court toujours le danger de trébucher et de revenir à un stade antérieur ; on peut parfois, d’une étape supérieure, retourner à la première. Vu les nombreux pièges en chemin, on ne s’étonnera pas que chaque siècle, quelques rares personnes seulement parviennent à atteindre les étapes ultimes. » RûMI, Konya , 18 décembre 1244 extrait de « Soufi, mon amour » ( Elif SHAFAK)

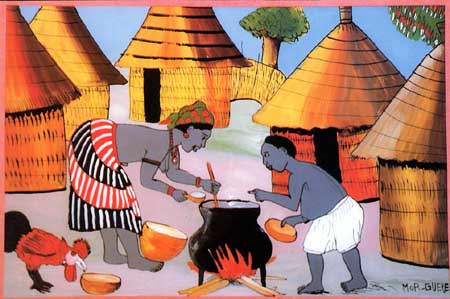

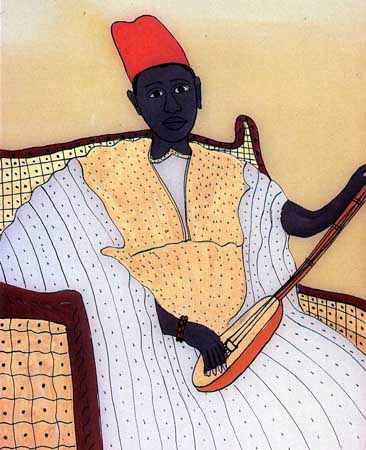

Cela faisait bien longtemps que j’avais envie de partager avec vous quelques paroles africaines.

Voici donc !

Elles sont tout autant des chants, des contes, des poèmes, des proverbes, des « recettes », des prières …

J’ai choisi 4 textes receuillis par Gérard Dumestre dans la collection « carnet de sagesse » chez Albin Michel .

Voici ce que j’ai vu : ce n’est pas aujourd’hui que le monde a commencé,

ce n’est pas aujourd’hui qu’il va finir.

Il y avait un vieux avec ses fils.

Il avait dix fils.

Il prit dix brindilles et les attacha ensemble.

Il donna ces brindilles à l’un de ses fils, il lui dit : « Brise-les. »

Le fils ne put les briser.

Alors il sépara les brindilles, il en donna une à chacun.

Chacun put briser sa brindille.

Alors le vieux leur dit :

« Si vous êtes séparés

vous voyez qu’on peut vous briser,

mais si vous êtes unis

personne ne pourra rien contre vous. »

C’est cela que j’ai vu.

(extrait de « Conte du pays malinké »)

Tu peux parler sans t’entendre. Si tu veux t’entendre il te faudra revenir sur ta parole;

sans cela tu n’en connaîtra pas le fondement, jamais. Si quelqu’un se lève à nouveau afin de se voir levant, c’est cela voir « le voir ».

Et celui qui voit « le voir » peut se taire et s’entendre parler, celui-là est un diseur de paroles profondes.

(extrait de « Paroles très anciennes »)

Vous qui habitez ensemble, dites-vous vos secrets;

Vous qui habitez ensemble, dites-vous vos secrets;

cependant laissez entre vous un petit mur,

qui, sans vous gêner pour voir les yeux

de l’autre, vous empêche de voir ses pieds.

(extrait de « la rencontre de Jésus-Christ en milieu bambara »)

Nul ne peut avoir la vision avant d’être allé chez les esprits

Il est un moment pour faire ce voyage

Quand le moment arrivera

Tu t’en iras

Dans ce voyage

Tu n’iras pas avec ta femme

Tu n’iras pas avec ta mère

Tu n’aura pas ton bâton à feu

C’est le Maître de chemin

qui te précèdera

Mais tu ne verras pas le Maître

de chemin

Partout où tu t’arrêteras

Tu reconnaîtras le lieu

de sa station

Partout où tu t’assoiras

Tu reconnaîtras le lieu

où il est assis

Partout où tu te coucheras

Tu verras son lit

près de ton lit

C’est le Maître de chemin

primordial

Il y a d’autres Maîtres de chemin

La parole que tu profères

le jour en est un

mais c’est un Maître de chemin

Qui n’est sûr que du chemin

de son village

Si vous arrivez à l’embranchement

de deux sentiers

Il sera embarrassé

Les paroles de nuit

C’est aussi un Maître

de chemin

Il y a longtemps qu’il n’a pas voyagé

Son sentier est devenu

broussailleux

Le rêve

celui-là aussi

Est un autre Maître de chemin

Il marche dans l’obscurité

Quand le soleil apparaît

Il s’arrête

Alors tu vois des gens

Tu vois des cases

Tu vois des animaux

Mais tu sais pas où tu es

Tu n’as pas vu le sentier

que tu as parcouru

Le sentier qui suit le Maître

de chemin primordial

C’est le chemin de jour

Ce sentier et la souffrance

sont inséparables

A cause des cailloux qui heurtent

le pied

Ce sentier est inséparable de la peur

A cause de l’ignorance

C’est ce sentier qui va au village

de la vision

(extrait de « Paroles très anciennes »)

Pour mon premier article sur ce nouveau blog, vous me pardonnerez d’être un peu longue !

Voici : j’avais voulu vous faire partager un de mes coup de coeur de l’été… et l’été s’en fut !

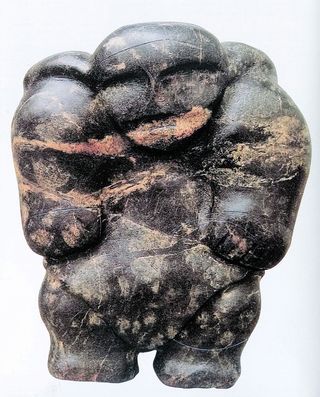

C’était une rencontre magique avec plusieurs grandes oeuvres aborigènes qui m’avaient émue et touchée très profondément.

Je n’ai pas encore eu le privilège d’aller jusqu’ en Australie… mais j’ai eu la chance de passer quelque temps en Polynésie, avec les Mahori… de Tahiti , en passant par Rapa Nui (Ile de Pâques) et la Nouvelle-Zélande… et je ne peux m’empêcher de faire des liens … Les Aborigènes d’Australie viennent eux aussi d’asie du sud-est…. Ils continuent aussi de transmettre leur histoire à travers la « dreamtime » ou « temps du rêve » ou « Tjukurpa ». Le rêve est le fondement de leur société et de leur culture . « Le temps du rêve » fait référence à l’origine du peuple aborigène, quand les esprits des anciens se réunirent pour structurer et créer l’univers. C’est une présence spirituelle constante qui se manifeste dans l’environnement physique : les roches, les rivières, les lacs, la mer, le désert, les animaux et les plantes. Toutes les lois morales et les coutumes aborigènes se réfèrent à l’univers physique et spirituel.

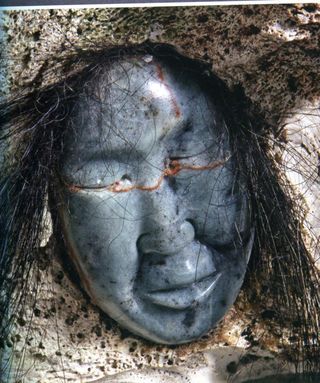

J’avais voulu vous faire partager mes « émotions » en face de ces immenses toiles si fortes et si « causantes » …et voici qu’au fil de mes pérégrinations d’inlassable noctambule internaute, je me connecte à l’annonce de cette fabuleuse aventure qui réunit des oeuvres inuit et aborigènes !

Oui, il y aussi les inuits, ce peuple du grand nord qui me parle aussi…

« Je me souviens » (devise du Québec!) … Le travail de mémoire (MERCI !) ramène aussi à ma conscience quelques bonheurs comme quand, petite, j’étais fascinée à l’écoute des légendes amérindiennes que racontaient un vieux poste de télé. Il y avait toujours les rêves, les animaux et la nature. Il y avait souvent un enfant qui apprenait… j’étais émerveillée… il y avait le soleil, la lune, la colère du vent… des esprits de la nature… on avait peur mais on écoutait « religieusement » !

Voici donc une invitation au voyage et à la rencontre d’ oeuvres d’artistes qui ont la générosité de nous transmettre ce qu’ils ont de plus chers, écoutons et goûtons avec tous nos sens !

(extrait d’article-AGORAS / REGARD ELOIGNE-)

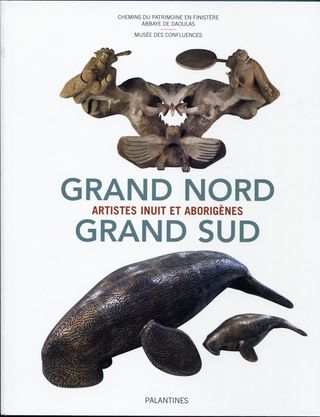

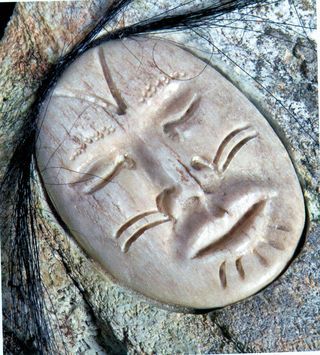

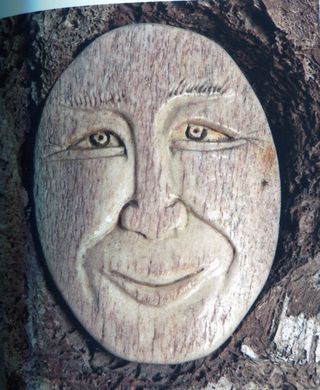

« GRAND NORD.GRAND SUD »

Grand Nord Grand Sud :

artistes inuit et aborigènes

Exposition présentée

à l’Abbaye de Daoulas (Finistère)

du 11 mai au 28 novembre 2010 .

L’exposition « Grand Nord Grand Sud artistes inuit et aborigènes », conçue en coproduction avec le musée des Confluences à Lyon et présentée à l’Abbaye de Daoulas en 2010, interroge, au travers de la création artistique de ces deux peuples, la vitalité des identités culturelles autochtones, en même temps qu’elle nous renvoie à notre propre identité.

L’exposition « Grand Nord Grand Sud artistes inuit et aborigènes », conçue en coproduction avec le musée des Confluences à Lyon et présentée à l’Abbaye de Daoulas en 2010, interroge, au travers de la création artistique de ces deux peuples, la vitalité des identités culturelles autochtones, en même temps qu’elle nous renvoie à notre propre identité.

L’exposition réunit plus de 160 oeuvres d’artistes contemporains inuit et aborigènes, sculptures, peintures, photographies et vidéos, issues des collections du musée des Confluences et de collections publiques et privées.

A priori rien de plus éloignés que les Inuit du Canada et les Aborigènes d’Australie.

Aux antipodes l’une de l’autre, les terres qu’ils habitent connaissent des climats, des paysages et des faunes rigoureusement différents. Pourtant l’histoire de la rencontre de ces cultures avec les européens présente des points communs. L’histoire récente des deux communautés inuit et aborigène aboutit à la reconnaissance de leur autonomie dans la seconde moitié du 20e siècle. Des circonstances de cette confrontation à la civilisation moderne résulte un même sentiment identitaire chez ces deux communautés. Il s’agit pour elles de maintenir les traditions constitutives de leur culture propre, tout en participant à des échanges économiques et culturels internationaux parfois conflictuels. Le domaine de la création contemporaine permet de saisir ces convergences autour des questionnements essentiels : en quoi la production artistique peut-elle précéder, épauler ou suivre l’affirmation de l’identité culturelle des peuples autochtones? Comment la création artistique s’affranchit-elle de son assignation à une culture précise ?

Aux antipodes l’une de l’autre, les terres qu’ils habitent connaissent des climats, des paysages et des faunes rigoureusement différents. Pourtant l’histoire de la rencontre de ces cultures avec les européens présente des points communs. L’histoire récente des deux communautés inuit et aborigène aboutit à la reconnaissance de leur autonomie dans la seconde moitié du 20e siècle. Des circonstances de cette confrontation à la civilisation moderne résulte un même sentiment identitaire chez ces deux communautés. Il s’agit pour elles de maintenir les traditions constitutives de leur culture propre, tout en participant à des échanges économiques et culturels internationaux parfois conflictuels. Le domaine de la création contemporaine permet de saisir ces convergences autour des questionnements essentiels : en quoi la production artistique peut-elle précéder, épauler ou suivre l’affirmation de l’identité culturelle des peuples autochtones? Comment la création artistique s’affranchit-elle de son assignation à une culture précise ?

« Rencontre improbable que celle d’artistes inuit d’Arctique et d’artistes aborigènes d’Australie. Aux antipodes les unes des autres, leurs terres abritent des histoires et des cultures très différentes. Cependant, depuis une cinquantaine d’années, leurs deux pratiques artistiques se sont développées en interaction avec la modernité occidentale. Comment l’art peut-il accompagner l’affirmation d’identités culturelles spécifiques ou s’en détourner ? En quoi l’émergence de modernités autochtones amène-t-elle à repenser les traditions ? Les artistes, à travers leurs œuvres, offrent des réponses diverses qui manifestent un lien profond au territoire et à des mythologies singulières, tout en témoignant de réflexions personnelles sur l’histoire et le monde contemporain….. »

…L’irruption de la modernité dans des pratiques traditionnelles est donc ici une donnée culturelle quotidienne. On imagine dès lors que le choix de se saisir de la création contemporaine des deux peuples-aborigène d’Australie et inuit du Canada – pour mieux en comprendre les convergences sert à poser la question essentielle de savoir en quoi des pratiques artistiques peuvent devancer, épauler ou suivre l’affirmation d’une identité culturelle. L’enracinement n’interdit pas l’innovation ni l’ouverture au monde ; l’expression individuelle rend compte aussi d’aventures collectives. Peut-être d’une manière plus limpide que d’autres, les sociétés autochtones nous rappellent ainsi cette évidence que l’art est une forme de connaissance…

…Avant tout, il est juste d’inscrire ces deux cultures via leur création dans un contexte politique et territorial. Ensuite, on peut se poser la question de l’expression d’une culture de résistance dans sa dimension identitaire et revendicatrice et s’interroger sur le rapport de stimulation ou de contrainte avec le processus de création lui-même. L’exposition invite le visiteur à s’emparer de ces créations pour appréhender des processus de constructions identitaires face à la mondialisation ».EXTRAIT DU CATALOGUE »

« ON A RATÉ UNE RENCONTRE AVEC L’AUTRE »

« Les dichotomies artificielles, témoignent d’un temps où la culture savante s’opposait à la culture populaire. L’écrit à l’oralité. La culture dite universelle aux cultures dites locales. Une vieille histoire, qui prend sa source au siècle des Lumières et qui se développe tout au long du XIXe siècle….

…Écoutons Jean-Marie Le Clézio (Le Monde, le 6 octobre 2009) :« Ce qui est certain, c’est que le monde s’est mutilé de cette moitié amérindienne lors de la conquête. On ne peut incriminer une nation en particulier. En revanche, on peut incriminer ce monde de la Renaissance qui, d’un côté, a développé des idées humanistes et, de l’autre, a institué l’esclavage, le travail forcé dans les mines, le viol des populations… Avec l’acquiescement de forces religieuses et morales de l’époque…

On a raté une rencontre avec l’autre et il est possible que l’on vive aujourd’hui les conséquences de ce déséquilibre né au XVIe siècle. Je pense que les grands problèmes écologiques que nous avons aujourd’hui auraient pu être différents… ».

« Les états-nations se sont construits autour d’un universalisme abstrait qui portait en lui le meilleur, qui portait en lui le pire. …Les états-nations alors guident l’humanité et apportent au monde des valeurs qui se disent universelles. À quel prix ? Sous le dogme des empires, la visée de l’universel a été le tragique vecteur d’une assimilation de l’Autre…

« Les états-nations se sont construits autour d’un universalisme abstrait qui portait en lui le meilleur, qui portait en lui le pire. …Les états-nations alors guident l’humanité et apportent au monde des valeurs qui se disent universelles. À quel prix ? Sous le dogme des empires, la visée de l’universel a été le tragique vecteur d’une assimilation de l’Autre…

Edouard Glissant s’élève contre cet universel-là : « En aucun cas nous ne saurions supposer une « littérature universelle », valeur indistincte pour tous… Ou bien ce serait une littérature abstraite et sans contenu, à force de se vouloir dégagée de tout terreau, de tout caractère (c’est-à-dire à force de vouloir récuser la présence des fructueuses intimités et des terribles assauts et antagonismes des lieux et des espèces entre eux et dans la totalité), ou au contraire ce deviendrait une littérature particulière au plus haut point, qui se serait d’elle-même érigée en « universel » et proclamée recevable pour tous, pour conférer à ses modes propres une dimension généralisante qui les imposerait, en cette décidée « valeur », aux autres formes d’expression des civilisations ou des cultures… »

Le poète et penseur caraïbe en appelle, en réponse, à « ce poème non pas universel mais valant pour chacun et pour tous». Il rejoint en cela Edgar Morin qui refuse l’universel abstrait du Même et ses tentations intégristes. L’esprit de système. Les totalités opaques. La clôture de la pensée. Edgar Morin nous invite à dépasser les Lumières et l’humanisme abstrait pour construire « une raison métissée par l’affectivité ». Intégrant Montaigne et Lévi-Strauss, il souhaite « abandonner l’idée abstraite de l’humain qui se trouve dans l’humanisme… »

Le poète et penseur caraïbe en appelle, en réponse, à « ce poème non pas universel mais valant pour chacun et pour tous». Il rejoint en cela Edgar Morin qui refuse l’universel abstrait du Même et ses tentations intégristes. L’esprit de système. Les totalités opaques. La clôture de la pensée. Edgar Morin nous invite à dépasser les Lumières et l’humanisme abstrait pour construire « une raison métissée par l’affectivité ». Intégrant Montaigne et Lévi-Strauss, il souhaite « abandonner l’idée abstraite de l’humain qui se trouve dans l’humanisme… »

« La perte d’un universalisme abstrait apparaît à beaucoup comme la perte de l’universel, la perte d’un pseudo-rationalisme apparaît aux rationalisateurs comme une montée de l’irrationalisme. Il y a certes crise d’un universalisme progressiste abstrait mais, dans le processus même où tout devient mondial et où tout se situe dans l’univers singulier qui est le nôtre, il y a enfin émergence de l’universel concret ».

CONSTRUIRE UN NOUVEL UNIVERSEL

Car tout change maintenant. Les évolutions de nos civilisations, le mouvement mondialisé, la puissance des images, les écrans de nos vies, inventent le monde comme un tout, le « Tout-monde » cher à Edouard Glissant. Voici les réseaux, les identités composites, et Tailleurs qui est en nous. Nous sommes toujours de quelque part, bien sûr, mais nous construisons aussi une citoyenneté terrienne et, comme jamais dans l’histoire, nous bricolons nos identités. Le temps du monde fini est bel et bien venu. Jamais plus nous ne serons tout à fait d’un seul lieu, d’une seule appartenance, d’une seule naissance.

Les vertus du décentrement du monde renversent les anciennes perspectives identitaires. Il faut accepter l’idée que l’humanité a d’abord en commun ses différences. Et ce n’est qu’en les acceptant, en les accueillant, que l’on s’invente des unités, des égalités, des fraternités riches des diversités créatrices. Le monde est en nous, écoutons sa rumeur.

Les vertus du décentrement du monde renversent les anciennes perspectives identitaires. Il faut accepter l’idée que l’humanité a d’abord en commun ses différences. Et ce n’est qu’en les acceptant, en les accueillant, que l’on s’invente des unités, des égalités, des fraternités riches des diversités créatrices. Le monde est en nous, écoutons sa rumeur.

Ce temps nouveau doit être celui d’une identité-relation, en opposition aux identités à racine unique qui dorénavant se nécrosent. Une identité qui relève et du déplacement et de l’enracinement. Il nous faut apprendre à être d’ici et d’ailleurs. Apprendre à accepter l’ailleurs, ici. Et l’ici, ailleurs. Au-delà de la dialectique, il faut même envisager un véritable « ici-ailleurs ». Soi-même comme un autre. L’autre en soi. Et soi en l’autre. Oui, une identité-relation, sans précédent dans l’histoire.

L’universel à inventer est un universel concret, basé sur cette philosophie de la relation. Un universel de la rencontre, du respect et du partage. Car la relation, ce n’est pas la fusion. Entre les deux, un écart, une tension et donc, un dialogue.

L’universel à inventer est un universel concret, basé sur cette philosophie de la relation. Un universel de la rencontre, du respect et du partage. Car la relation, ce n’est pas la fusion. Entre les deux, un écart, une tension et donc, un dialogue.

Reprenons Glissant : « La pensée poétique la mieux partagée résume l’affaire dans cette formule recevable fragilement, que nous avons reprise ici et là : « Agis dans ton lieu, pense avec le monde ». Ton lieu est incontournable (c’est peut-être là notre répétition la plus fructueuse), II n’est pas de lieu-dit qui ne signifie. Les continents et les archipels font archipel, et non pas un massif ni une éminence inébranlables, aux bords déchiquetés. La totalité vit de ses propres infimes détails, les saveurs s’y déposent comme laits de rosée ou de caïmite, il n’y a plus d’Empire généralisable du monde, malgré la terreur des armes et les morts par centaines de milliers ».

« Vivre le monde : éprouver d’abord son lieu, ses fragilités, ses énergies, ses intuitions, son pouvoir de changer, de demeurer. Ses politiques. Vivre le lieu : dire le monde, aussi bien ». Voilà le projet pour demain. L’utopie suprême de ce siècle de tous les dangers. La nouvelle alliance, si impérative : tisser les liens entre les cultures. Peut-être sommes-nous, à l’issue d’un pourtant bien long chemin, à la véritable Aube des peuples. Alors, foin de hiérarchie et surtout de mépris entre culture savante et culture populaire…. » JEAN MICHEL LE BOULANGER . EXTRAIT DU CATALOGUE

« Vivre le monde : éprouver d’abord son lieu, ses fragilités, ses énergies, ses intuitions, son pouvoir de changer, de demeurer. Ses politiques. Vivre le lieu : dire le monde, aussi bien ». Voilà le projet pour demain. L’utopie suprême de ce siècle de tous les dangers. La nouvelle alliance, si impérative : tisser les liens entre les cultures. Peut-être sommes-nous, à l’issue d’un pourtant bien long chemin, à la véritable Aube des peuples. Alors, foin de hiérarchie et surtout de mépris entre culture savante et culture populaire…. » JEAN MICHEL LE BOULANGER . EXTRAIT DU CATALOGUE

Il faisait bon, malgré le froid, je respirai.

Chaque pas posé sur le sol fut une découverte.

Chaque touffe d’herbe était aussi incroyablement belle.

La glace craquelait doucement sous ma chaussure, on aurait dit que je pouvais la sentir se briser.

L’herbe, organisée en petit hameau, perlait de sa glace en train de fondre.

Chaque goutte si minutieusement accrochée à sa brindille verte, regorgeait de lumière transparente.

Les feuilles mortes étaient chacune différentes et leurs couleurs, passant du brun à l’orangé, étaient aussi gorgées de lumière.

Je ne levai pas la tête tout de suite, le spectacle sous mes pieds était à la fois grandiose et magique. Quelle belle symphonie la nature m’offrait à ce moment précis et privilégié !

Je pus aussi admirer les gouttes d’eau qui tombaient dans le ruisseau. Là, la danse était harmonieuse, les cercles s’entrelaçaient et disparaissaient pour laisser la place à d’autres univers de cercles. Merveilleuse danse silencieuse et douce. D’un côté du ruisseau, j’ai pu admirer des roseaux séchés qui se tenaient toujours debout. Leur couleur de blé leur donnait fière allure et tranchait avec le reste du paysage. Ils étaient beaux, tout de même, comme si on les y avait mis.

Je levais tout doucement la tête et mon regard croisa celui d’un, puis de deux oiseaux qui se berçaient de branche en branche.

Les arbres, toujours aussi majestueux, restaient sereins, solides malgré leur nudité saisonnière. Ils semblaient être les gardiens de ce merveilleux jardin d’Eden…

Ce texte s’est spontanément écrit durant mon récent séjour à La Bertais, après la brève promenade qui suivit mon second lying. Le contraste entre ce que je venais de vivre sur le tapis et l’état "pausé" de la nature y est certainement pour beaucoup dans le déclenchement de cet "instant magique" que Yann m’a proposée de le partager avec vous, en souvenir de votre propre "premier séjour" …