Le cimetière d’El-Kettar

ou

Une discipline de vision impartiale

« Ces choses sont « ce qui est » et, dans un sens, elles sont toutes identiques : ce sont toutes des formes, ce sont toutes des objets, elles sont juste ce qui est. Les valeurs attachées à elles sont seulement créées plus tard dans nos esprits. Si nous regardons réellement ces choses telles qu’elles sont, ce ne sont que des formes. » CHÔGYAM TRUNGPA.

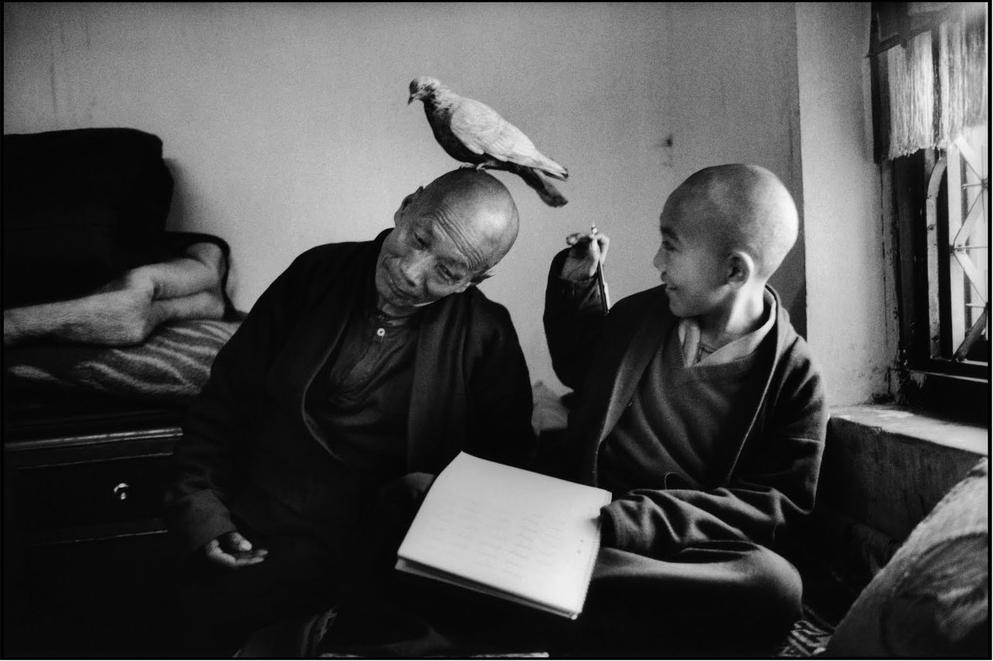

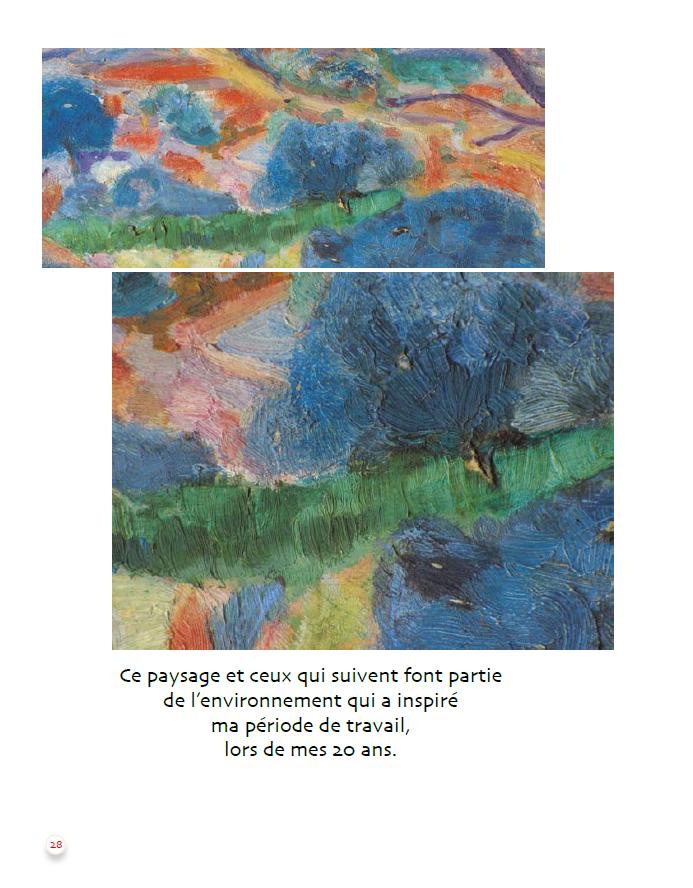

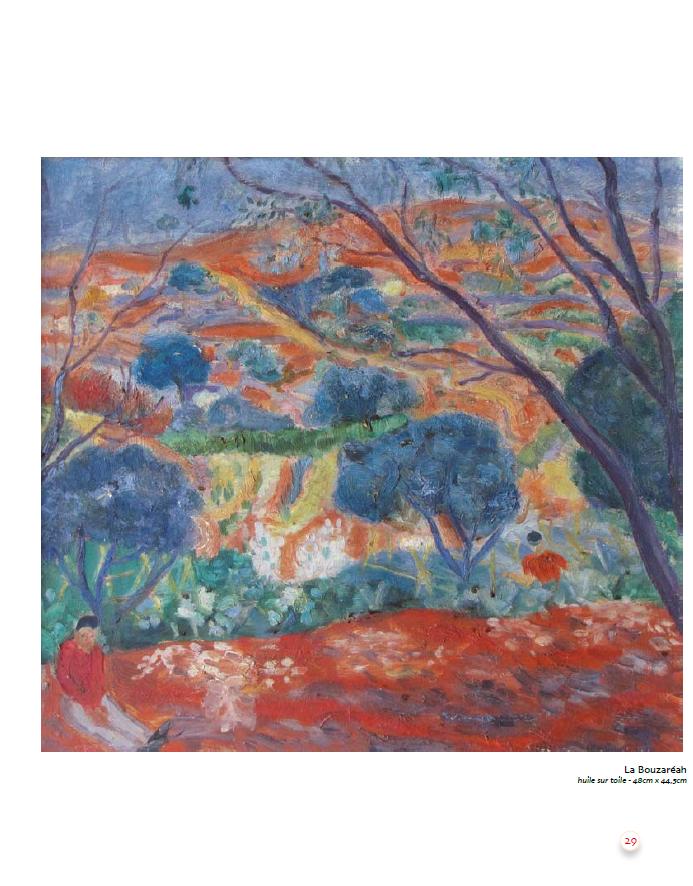

Du temps où j’apprenais à peindre — autour de mes quatorze ans — et c’était à Alger, notre professeur emmenait parfois ses élèves dont j’étais, le dimanche matin, peindre « sur le motif » comme il disait. Un jour, ce fut au cimetière musulman d’El-Kettar qu’il choisit de nous conduire. Un lieu paisible, solitaire, où les tombes s’ombrageaient de grands eucalyptus. Le soleil était là, pas encore celui de l’été brûlant. La lumière pour une fois légèrement tamisée de nuages inoffensifs rendait chaque teinte plus vibrante et permettait une vision claire des choses, alors filtrées de l’éclat solaire trop ardent qui d’habitude blanchissait les couleurs et aveuglait les yeux. Circonstances exceptionnelles, lieu d’un charme méditatif où sûrement jamais n’avaient éclaté les conflits, les vociférations, mais qui, au contraire et depuis de longues années, s’était imprégné de nostalgie, de regret tranquille, de recueillement, peut-être de tristesse non agressive. Bref, cette atmosphère sans doute saturée de prières, de renoncement et de résignation à un destin inéluctable ou à la volonté toute-puissante d’Allah, incitait non au bouleversement des passions mais à leur apaisement et se prêtait magnifiquement à la tentative d’une création.

Quant à celui qui souhaite peindre un sujet quel qu’il soit, une fois ce sujet choisi, son attitude intérieure change. Il n’est plus question de j’aime ou je n’aime pas tel élément, mais question de saisir les accords et les tensions des formes et des couleurs entre elles, en somme leur harmonie, pour la recréer sur sa toile. En somme, être sensible au rythme, au rapport des différents éléments contemplés. Je me souviens combien se développaient non seulement une attention à sa pointe, une concentration aiguë sur le travail, mais une sorte d’ouverture vers l’extérieur qui n’était ni amour, ni sentimentalité, plutôt une empathie avec les objets autour de soi. Une extrême fixité à la fois sur l’œuvre et sur le sujet du dehors, ce qui suscitait une vision particulière du monde. Tout en tenant compte de la subtile différence entre les éléments à grouper sur la toile, je ne les voyais pas séparés les uns des autres mais reliés dans un rapport de formes qui me paraissait évident. Chacun des objets était, bien sûr, essentiel, le rythme entre eux l’était encore plus. À forte d’attention quotidienne sur les formes et leur rapport, la préhension du réel change : elle devient neutre. L’objet se dégage de tout jugement, de toute préférence et l’œil qui le perçoit se trouve presque capable d’une vision pure : une perception dépouillée de mots et du cortège de digressions qui suivent habituellement; une perception qui entre en contact direct avec les choses : elles sont juste ce qu’elles sont, sans que transpirent une quelconque signification ou une qualification, aucun ajout. Une vision dont la simplicité ne demande pas d’effort. Elle est ainsi ou elle n’est pas. La concentration est dans sa fonction et ne peut être autre, ni distraite par des jugements, ni interrogative sur ce que les objets représentent. Leur seule signification est d’être là.

Voir et non penser, agir plutôt que penser, fixer son attention sur l’acte, ces conseils que l’on trouve dans les enseignements traditionnels me reviennent sur l’instant en mémoire du fait qu’ils s’appliquent avec exactitude à ce mode de fonctionnement. Il se passait alors que le sujet de l’œuvre, tout en restant vision extérieure, s’incorporait à mon être, devenait part de moi. Concentration où s’ajoutaient unification et simplification intérieure. Pas d’appréciation subjective, pas de désir autre que celui en train de se réaliser dans l’instant, celui d’oeuvrer : une transparence intérieure qui permet le maximum d’attention centrée sur l’ouvrage à accomplir, sur le fonctionnement présent. La réalité de l’activité intérieure coïncide avec la réalité du paysage extérieur. Sans questionnement, sans chercher une quelconque signification, sans effort, simplement, il se crée spontanément et d’instant en instant, un tout entre extérieur et intérieur.

L’œil collé sur le sujet, l’attention collée sur la main qui travaille, la vision englobant les formes entre elles, telles se nouent sans tension des forces indépendantes, telle prend naissance l’unification, une relation juste entre l’univers du dehors et celui du dedans, tel se veut et s’accomplit l’acte de peindre, un fil d’énergie qui passe entre soi et la réalité du monde phénoménal, une observation attentive des objets qui le composent, sans autre valeur que d’exister irrémédiablement, uniques, simples, tels qu’ils sont. Ce qui est, non ce qui devrait être, ce qui est ici, non ailleurs, ce qui est dans l’instant, non ce qui sera tout à l’heure, quand la lumière aura changé, qu’un vent débridé se sera levé, agitant les branches et changeant le rapport des formes.

Les cloisons du temps et de l’espace semblaient avoir éclaté, quoique, à ce moment-là, je n’y pensasse aucunement, uniquement occupée à saisir cet ensemble de formes qui, sur l’instant, s’ajustaient à leur façon particulière.

Aujourd’hui où je revois et revis cette expérience, je me souviens d’un sutra commenté par Chôgyam Trungpa (un Lama tibétain contemporain, remarquable instructeur par la parole et les écrits) sur le vide et la forme, un sutra qui relate un entretien entre Avaloki-teshvara et Shariputra, Shariputra étant un esprit scientifique, il représente celui qui n’accepte pas avec une foi aveugle les enseignements du Bouddha mais qui les essaie, les examine, les met en pratique.

Si abstrait que soit l’énoncé du sutra, il vaut cependant la peine d’être cité avec les explications qu’en donne Chôgyam Trungpa : « Avalokiteshvara dit : Oh, Shariputra, la forme est le vide, le vide est la forme, la forme n’est rien d’autre que le vide et le vide n’est rien d’autre que la forme. » II s’agit d’abord de s’interroger sur la signification du mot « forme ». Qu’est donc la forme dans ce contexte particulier ? Voici la réponse que donne Chôgyam où il insiste sur la nécessité absolue d’être vraiment très clair et précis sur le sens donné ici au terme « forme » :

« La forme est ce qui est avant que nous projetions dessus nos concepts. C’est l’état originel de « ce qui est ici », les qualités colorées, vives, impressionnantes, dramatiques, esthétiques qui existent dans toute situation. La forme peut être une feuille d’érable qui tombe d’un arbre et se dépose dans un torrent de montagne ; ce peut être la pleine lune, une flaque dans la rue, ou un tas d’ordures. Ces choses sont « ce qui est » et, dans un sens, elles sont toutes identiques : ce sont toutes des formes, ce sont toutes des objets, elles sont juste ce qui est. Les valeurs attachées à elles sont seulement créées plus tard dans nos esprits. Si nous regardons réellement ces choses telles qu’elles sont, ce ne sont que des formes.» Ainsi la forme est vide. Mais vide de quoi ? La forme est vide de nos idées préconçues, de nos jugements. Si nous n’évaluons ni ne catégorisons la feuille d’érable qui tombe et se dépose dans le torrent comme opposée au tas d’ordures new-yorkais, alors ils sont là ce qui est. Ils sont précisément ce qu’ils sont. Bien sûr, les ordures sont des ordures, la feuille d’érable est une feuille d’érable, « ce qui est » est « ce qui est ». La forme est vide si nous la voyons en l’absence de nos propres interprétations personnelles la concernant. » Chôgyam trungpa, Pratique de la voie tibétaine (Éditions du Seuil).

Je ne peux m’empêcher de rapprocher ce texte des paroles de Swâmi Prajnânpad qui avaient tant étonné ceux qui les entendirent : « La cathédrale Notre-Dame de Paris et la gare de l’Est, même chose. » Équanimité de vision dépourvue de jugements et de comparaisons, qui me rappelle son attitude devant les différentes formes de pâtes que je lui présentais chaque jour : elles n’étaient que « de la farine et de l’eau ».

Pour en revenir au sutra qui nous concerne, bien sûr, la forme est vide de nos idées préconçues. Soit. C’est là le premier point. Quant au second, voilà un point qui nous déconcerte : « le vide est aussi la forme ». Ce vide de la feuille tombée dans le torrent comme celui du tas d’ordures n’est pas réellement vide ; « il est aussi forme […] Essayer de voir ces choses comme vides est aussi les habiller d’un concept. […]. Il nous faut voir les qualités brutes et frustes des choses précisément telles qu’elles sont. »

Première démarche donc : se débarrasser de toutes nos idées préconçues pour ensuite — seconde démarche — se délivrer également des « subtilités de mots tels que « vide ». Les choses sont juste ce qu’elles sont, la forme est juste la forme, et le vide juste le vide ». Vide et forme sont indivisibles.

« Chercher la beauté ou le sens philosophique de la vie est simplement une façon de nous justifier nous-mêmes… Nous n’avons pas à essayer de voir les choses à la lumière de quelque espèce de profondeur. Finalement, nous redescendons sur terre, nous voyons les choses telles qu’elles sont.» Ainsi shunyata (le vide) dans ce cas est-elle l’absence complète de concepts ou de filtres de quelque sorte et même l’absence de la conceptualisation « la forme est le vide » et « le vide est la forme ». »

II est alors question de voir le monde de façon directe sans désirer une « plus haute conscience, un sens ou une profondeur ».

D’où la nécessité, et par conséquent la démarche : se dépouiller de l’interprétation, de l’analyse, sans ajouter aux faits une notion d’expérience spirituelle ou philosophique. Uniquement «voir» (ce qui n’est pas si facile), et agir sans être divisé, directement, complètement, pleinement. Pas de place pour rêver du futur, ni pour hésiter, renâcler, douter. « Ce serait mieux si ; je n’aime pas faire cela; il faudrait que; si seulement j’avais déjà fini.., », ou autres élucubrations du même type qui impliquent finalement le refus plus ou moins fort de ce que l’on est en train de faire.

Si on a choisi de faire ce que l’on fait et si le choix conscient résulte en un acte qui nous convienne et nous plaise, aucune de ces considérations, hésitations, refus, ne prendra place.

En l’occurrence et pour en revenir à El-Kettar, l’acte de peindre était, depuis tous ces mois où j’étudiais, où je pratiquais ce que je désirais, ce que je voulais (bien que je continuasse mes études au lycée sur ordre formel de mes parents) sans autre alternative, sans autre direction, sans division aucune. Du coup j’étais en train de réaliser ce que je souhaitais. « La peinture est chez elle à l’état de passion », tout au moins tel était l’avis que donna un jour ce professeur à mon père, que j’entendis bien malgré moi. Passion ou volonté suivie et réalisée, toujours est-il qu’il y avait en moi dans l’acte de peindre un contentement profond. Qui ne venait pas seulement d’un désir enfantin comblé mais d’un état d’être différent.

Les qualités de la couleur, de la lumière, de l’énergie viennent à nous continuellement, pourtant il arrive souvent que nous refusions qu’elles nous pénètrent. Nous y sommes fermés, soit par une émotion — de tristesse ou de peur — qui parfois vient de loin, de l’enfance ou de plus loin et dont nous avons hérité en partage, comme si elle était naturelle. Du coup, le monde extérieur est rejeté comme hostile, voire menaçant (une attitude qui vient généralement d’un conflit avec la mère en qui l’enfant a perdu confiance). C’était bien souvent ainsi pour moi, et la fermeture au monde était mon lot coutumier. Une attitude sur la défensive qui me coupait de toute possibilité de communication, d’échange vrai avec les êtres, mais aussi avec l’ensemble du monde extérieur. Pour moi et sans doute pour nombre d’êtres humains, une incapacité existait de voir correctement, pleinement, ce qui se présentait à mes yeux, êtres ou choses. Le courant spontané de la communication restait bloqué. Dans l’acte de peindre, rien n’était modifié de la situation, ni du monde extérieur, mais l’ouverture survenait spontanément en faisant les gestes indispensables à l’œuvre, en étant amenée à une vision simple que requérait la nécessité de cerner les formes et les couleurs sans craindre, bien sûr, l’hostilité des choses contemplées. L’activité de peindre devenait conscience libre, neutre, à la fois de la situation particulière où je me trouvais, et en même temps de l’environnement. En l’occurrence, à El-Kettar, du paysage qui m’entourait et que j’avais à transcrire sur une toile vierge.

En quelque sorte, je guérissais momentanément de la séparation avec le monde, de l’hostilité illusoire, imaginaire, que, selon moi, il avait à mon égard, et de la menace plus ou moins forte qu’il représentait pour moi. J’étais dans la vérité de l’échange, dans une petite approche d’un sentiment d’unité. D’où le contentement imprévu qui m’envahissait, qui m’étonnait, sans même savoir qu’il venait justement de la non-division, de la relative non-séparation et que c’était ce que je recherchais obscurément. Expérience ponctuelle, non durable : les habitudes anciennes, les pensées pernicieuses et les jugements perpétuels ne tarderont guère à reprendre le dessus.

Denise Desjardins – extrait de « Le Réel et nous » (La Table Ronde)

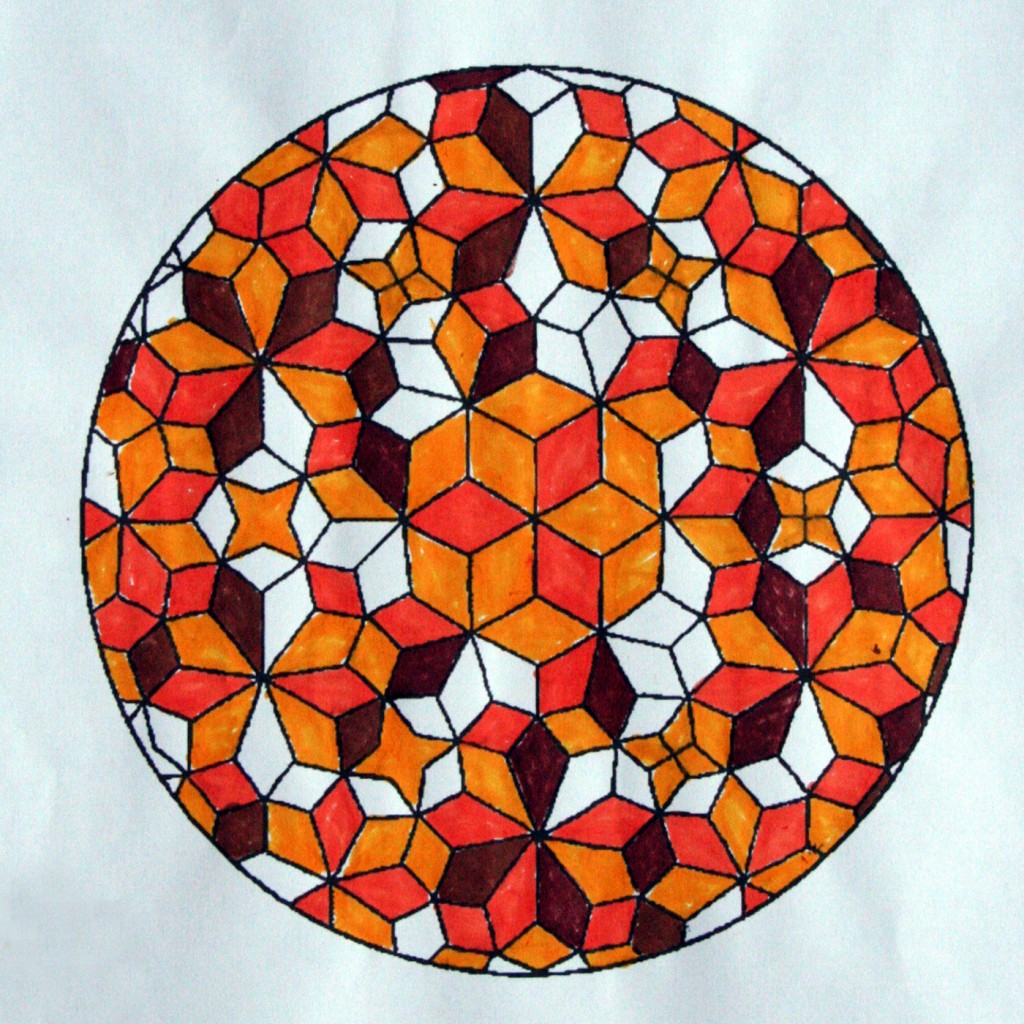

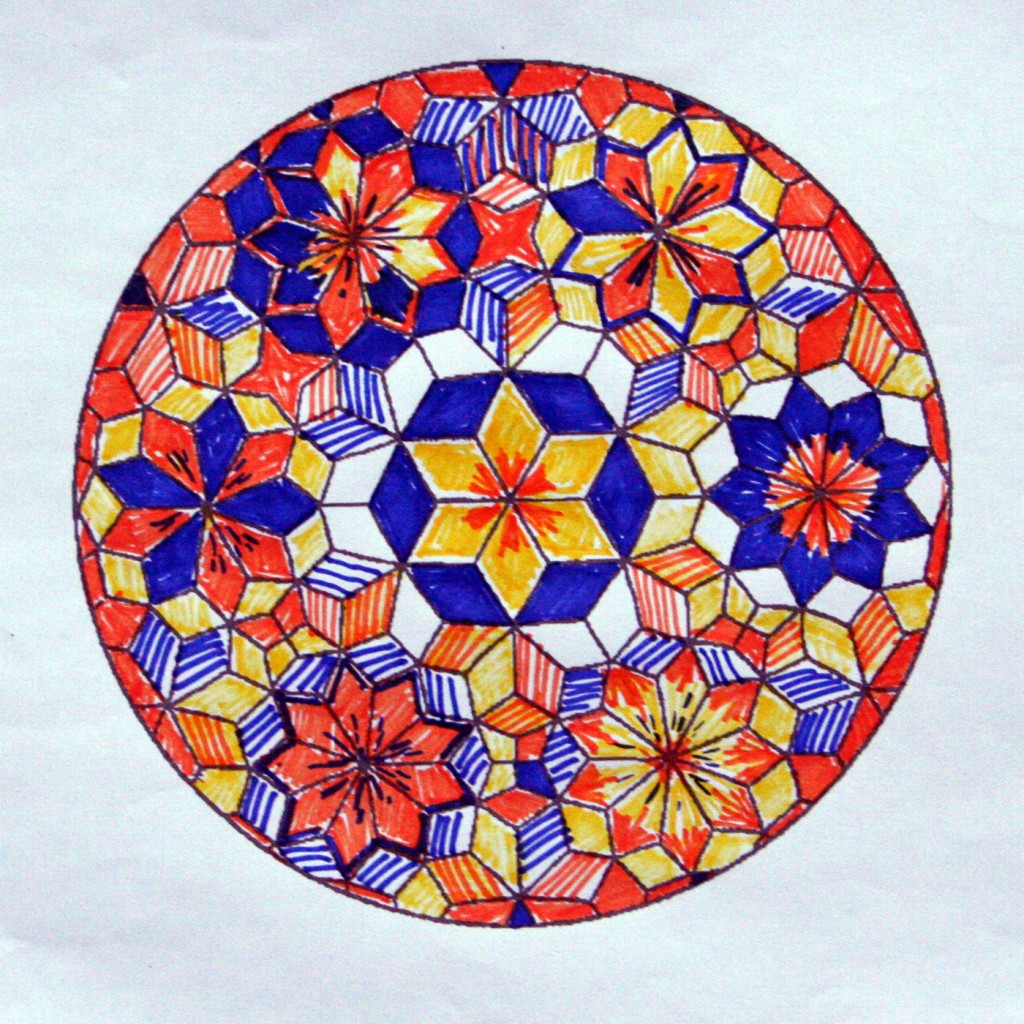

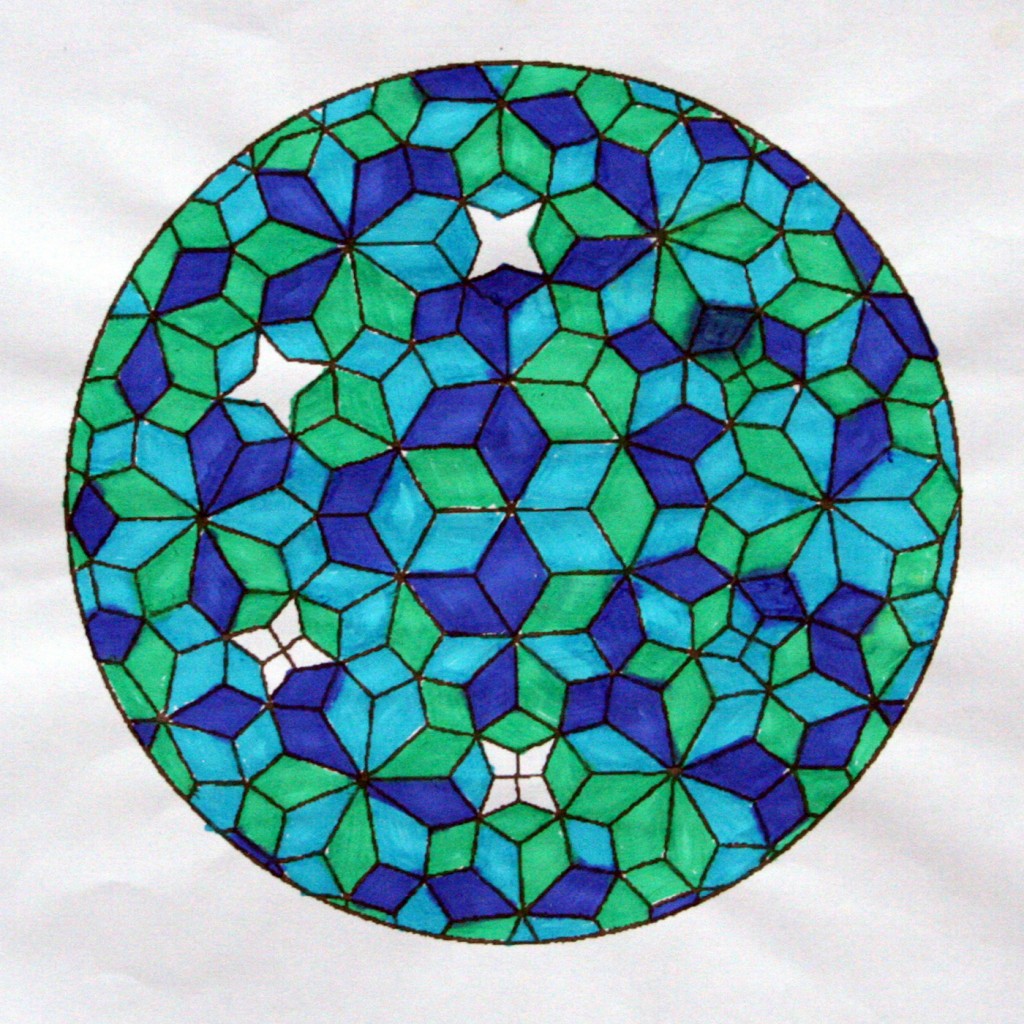

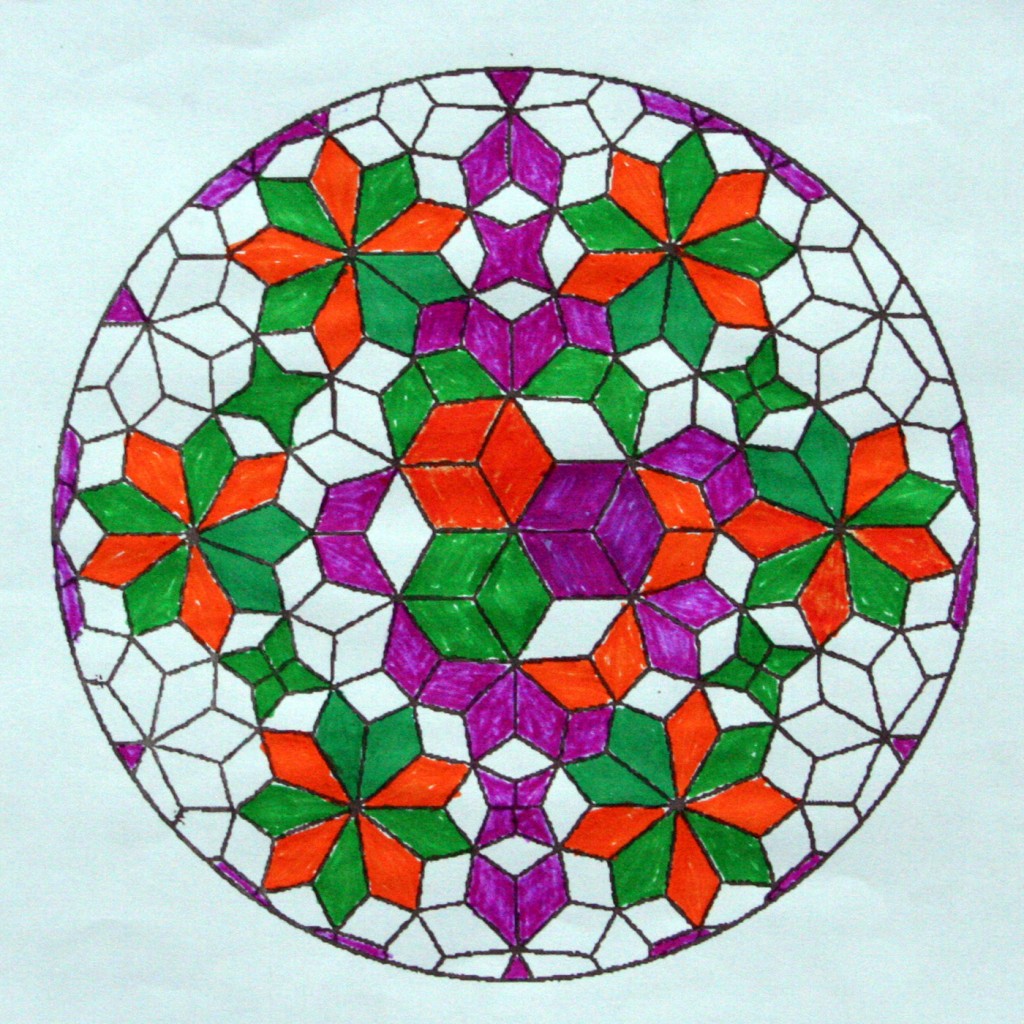

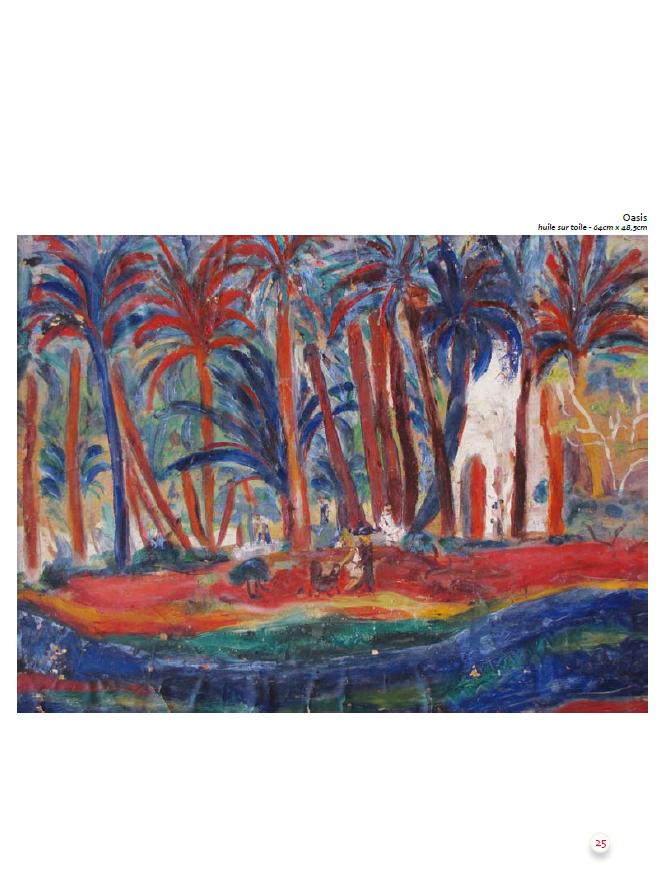

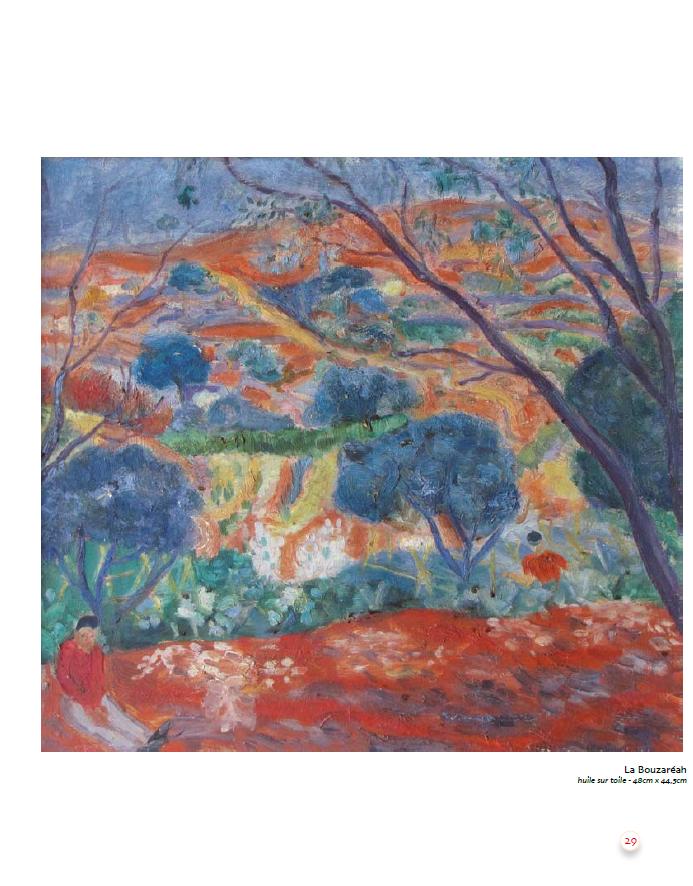

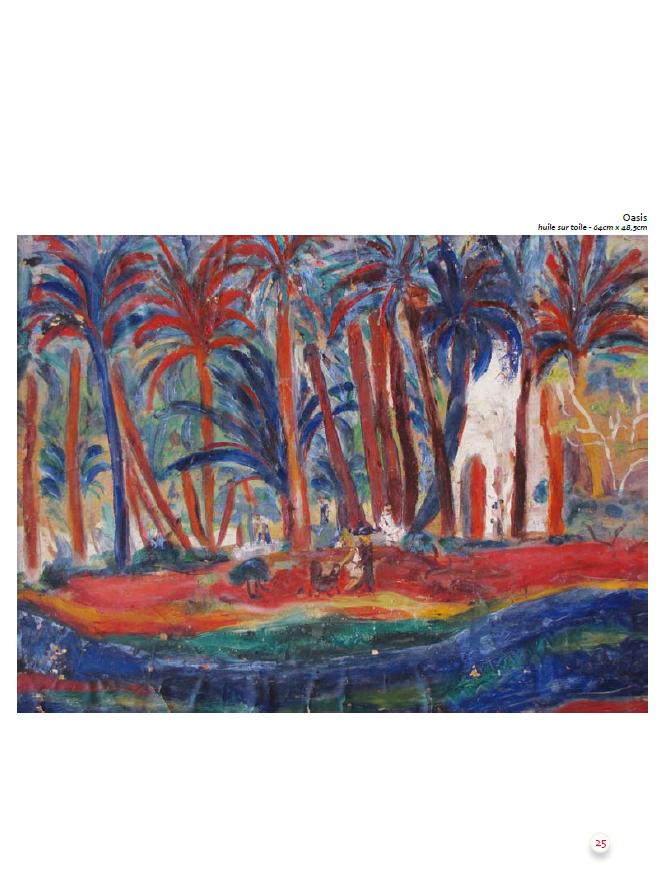

Les pages avec les peintures, les détails de peinture, et les textes de Denise sont extraites du livre « Denise Desjardins peintre – Denise Chesnay » de Nathalie Fricheteau. Vous pouvez trouver le bulletin de commande à cette adresse : cliquez ici