En recevant dans notre boite à lettres comme tous les mardis le magazine Télérama (il s agissait de la semaine du 15 au 21 juillet) auquel nous sommes abonnés, j’ai « flashé » sur la couverture (texte et dessin) : « Le Yoga a t’il perdu la tête ? ».

En recevant dans notre boite à lettres comme tous les mardis le magazine Télérama (il s agissait de la semaine du 15 au 21 juillet) auquel nous sommes abonnés, j’ai « flashé » sur la couverture (texte et dessin) : « Le Yoga a t’il perdu la tête ? ».

Et effectivement, rien que dans notre région proche, j’ai rarement vu autant de « flyers » pour cours de Yoga, dont beaucoup proposés « l’été sur les plages environnantes » ou « yoga au coucher de soleil sur la grève » ou encore « yoga suivi de dégustation food truck-vegan » ou « yoga/longe côte » etc…etc..

Sans compter les podcasts des youtubeurs et professeurs auto-proclamés ou certifiés en quelques semaines seulement..

Devenu très tendance..Et ce n’est pas nouveau. Je me souviens avoir rédigé un article sur ce blog en 2015, à l’occasion de la « journée mondiale du Yoga ».

(intitulé « Yoga-meditation surfin », vous pouvez le relire ICI)

Et bizarrement cela avait aussi pour déclencheur un article de Télérama.(Mireille)

Voici quelques extraits : (Georges)

Par Marion Rousset

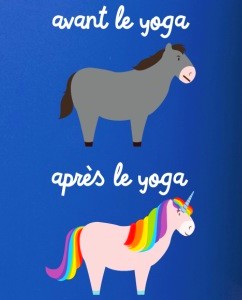

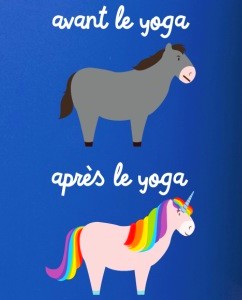

Autour d’une bière, avec son chien ou sur un paddle. Le yoga, décliné dans tous les sens, est devenu un marché très lucratif. Qui prône le culte de la performance et alimente les réseaux sociaux. Jusqu’à se dévoyer complètement…

Autour d’une bière, avec son chien ou sur un paddle. Le yoga, décliné dans tous les sens, est devenu un marché très lucratif. Qui prône le culte de la performance et alimente les réseaux sociaux. Jusqu’à se dévoyer complètement…

…Après mon accouchement, je m’étais fixé pour but de récupérer mes abdos, en deux mois, j’avais mes tablettes de chocolat! Si tu veux tu peux, il n’y a pas d’excuse », clame la prof qui soulève son tee -shirt pour dévoiler son ventre sec et plat. »

(…) le nombre de pratiquants a explosé en France, passant de 3 millions en 2010 à 10, 7 millions en 2020…A l’échelle mondiale, en vingt ans, il » s’est imposé comme l’une des poules aux œufs d’or du capitalisme« … » On assiste à une segmentation exponentielle de ce marché concurrentiel, sur lequel il faut se différencier pour promouvoir sa méthode »… » Quand je me suis lancée, j’ai eu l’impression que j’allais moi aussi devoir devenir la prof de sport hyper bien foutue qui ne mange que des légumes crus et se lève à cinq heures du matin pour faire des salutations! » Sculpter son corps, éliminer les rides, booster sa libido, réguler ses hormones, rester en bonne santé tout au long de la vie, accroître sa force de travail…

Pour le sociologue David le Breton, » le yoga est entré dans une phase consumériste, ou le meilleur côtoie le pire. A côté des gardiens d’une certaine morale, un certain nombre de gens profitent de l’occasion pour faire du yoga un tremplin pour leur vision du monde. » A quoi s’ajoute une mise en récit du moment d’épiphanie, qui vend du rêve aux adeptes en jouant sur un sentiment de culpabilité : C’est ce que j’appelle le marketing de la rédemption…

(…) » Cette explosion du yoga va de pair avec l’émergence d’une industrie associée, qui brasse aujourd’hui des milliards de dollars » Zineb Fahsi

(…) » Cette explosion du yoga va de pair avec l’émergence d’une industrie associée, qui brasse aujourd’hui des milliards de dollars » Zineb Fahsi

« Ce n’est pas parce que c’est une discipline » exotique » qu’on peut l’enseigner sans avoir été formé » dans les règles de l’art » Catherine Le Gallais de l’école française de yoga… » Ce qui revient régulièrement dans les bilans que nous fournissent nos élèves, c’est l’idée qu’avant, ils pratiquaient parfois dans un esprit de compétition envers eux-mêmes et les autres, et qu’ils ont découvert que le yoga reposait sur des valeurs de coopération et de bienveillance »

(…) Sans convoquer un yoga authentique et pur, on ne peut que constater le grand écart qui sépare les versions contemporaines des principes fondateurs.

» Certes, on retrouve dans les pratiques prémodernes l’idée d’un super-humain capable de dépasser sa condition ordinaire, mais on voit bien quand on se penche sue les textes anciens que le yoga n’est pas une voie d’optimisation de soi, même pas d’introspection. Initialement, il vise plutôt à se libérer de l’existence, à transcender son petit moi pour se relier à une forme d’absolu ». Zineb Hahsi

Un petit de moi pour terminer ce post un peu récréatif en reprise du blog…Puisque grâce à Yann, j’ai eu l’occasion de me pencher sur un des textes fondateurs du yoga : LE YOGA SUTRA DE PATANJALI je terminerai en le citant :

Définition du Yoga : yogash chitta vritti nirodhhah

Mot à mot : Le yoga (yogash) est l’arrêt (nirodhah) de l’activité (vritti) du psychisme (chitta)

Traduction de Yann : Le yoga, c’est l’ensemble des techniques qui permettent d’obtenir l’arrêt des activités du psychisme

Je vous souhaite une bonne rentrée

Georges

PS : dans ce même numéro de Télérama, figurait un article sur la lutte contre les algues vertes en Bretagne, à l’occasion de la sortie du film. Un défi auquel tous devraient s’atteler tant il dit aussi de notre condition consumériste (mireille)