Cet article fait suite à celui dans lequel a été présenté l’ouvrage de Christian, notre frère en Arnaud, à relire ici !

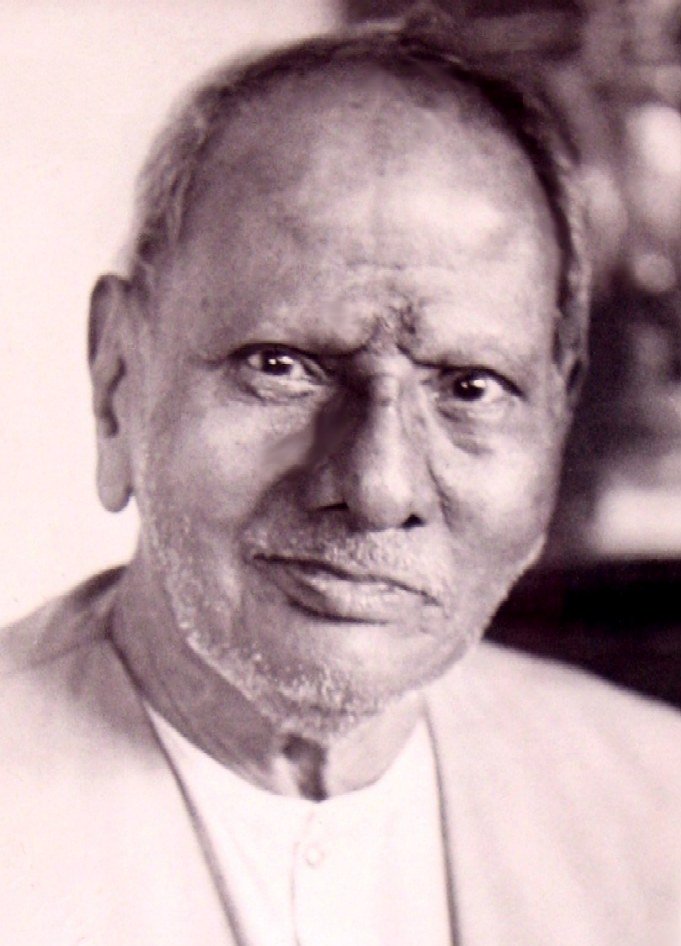

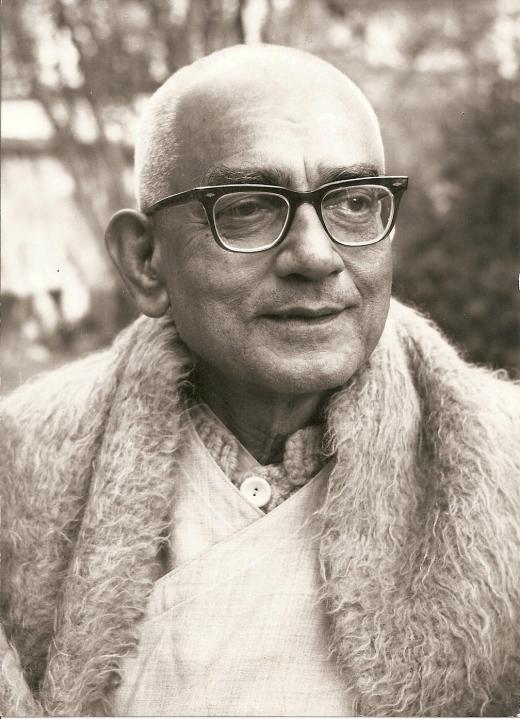

La rencontre de Satyanarain avec Freud

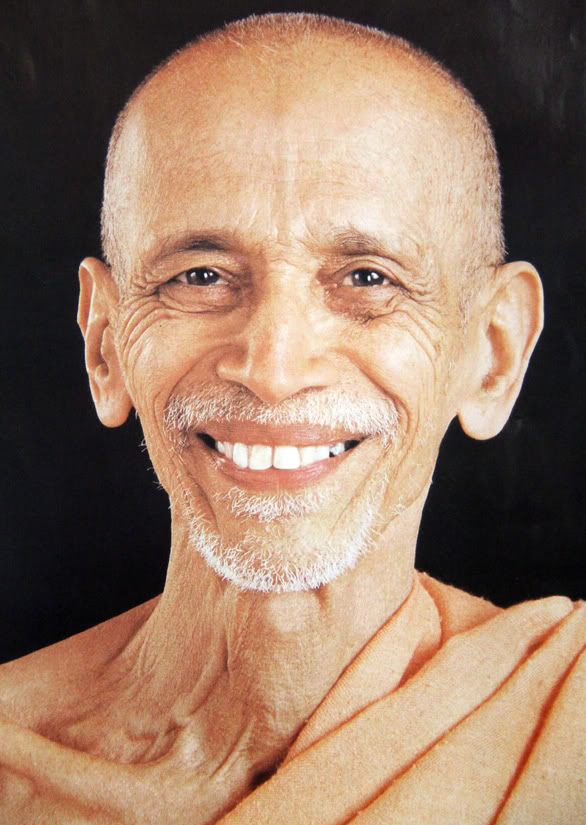

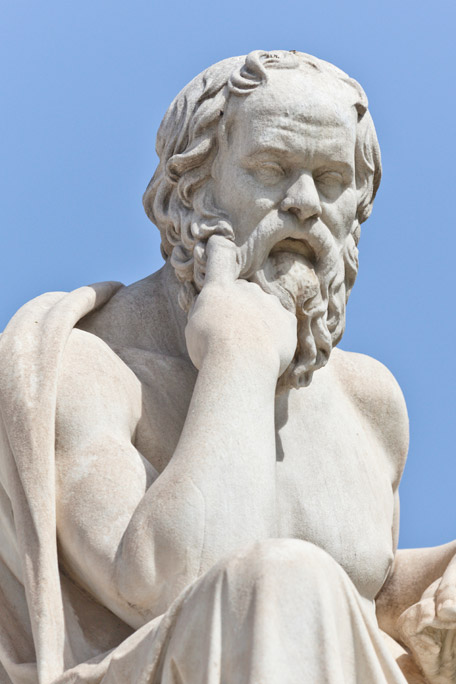

(…) Freud : Si je vous comprends, Swâmiji, c’est une sorte de Socrate indien!

Socrate, un sage grec ? C’est bien cela ?

Satya : Oui, un philosophe grec, le père de la maïeutique.

Freud : La quoi ?

Satya : La maïeutique ou l’art de faire accoucher l’autre de lui-même

Oui, c’est exactement ce que fait Yogeswar avec nous!

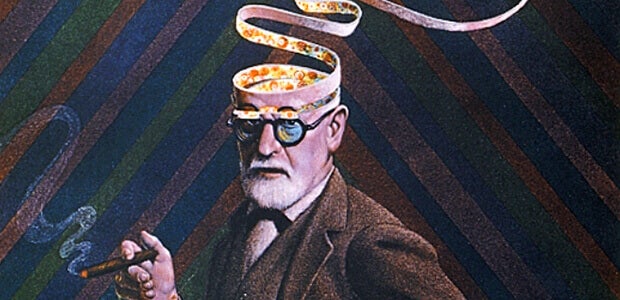

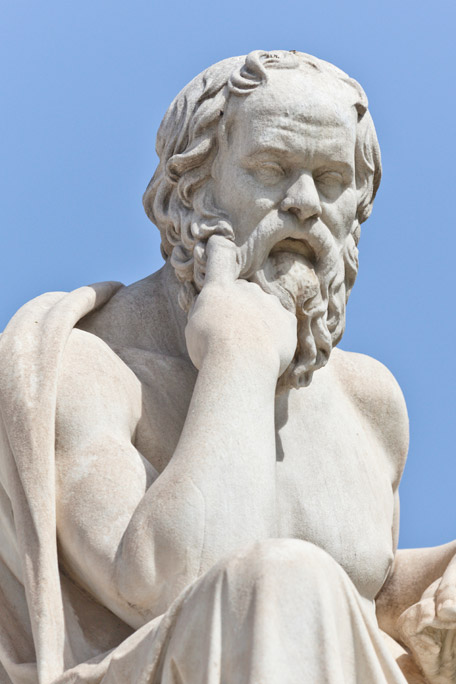

Freud : Socrate a enseigné à Platon qui lui même a été le professeur d’un autre philosophe grec célèbre en Europe, Aristote. Sa pensée était tellement puissante et globale qu’elle a donné deux courants de pensées. La pensée platonicienne, tout d’abord, qui parle beaucoup par symbole, par image, aujourd’hui est tombé quelque peu en désuétude. La psychanalyse, pour une part, est fille de Platon avec le travail sur l’interprétation des rêves, par exemple. Et, en second, la pensée aristotélicienne, la logique rationnelle, mathématique, fille d’Aristote.

Satya : Yogeswar parle beaucoup par image, comme nous le faisons beaucoup en Orient mais il nous fait également travailler de manière extrêmement logique pour déjouer le mental et voir la Réalité telle qu’elle est.

Freud ( étonné et quelque peu admiratif) : Comme s’il associait les deux?!

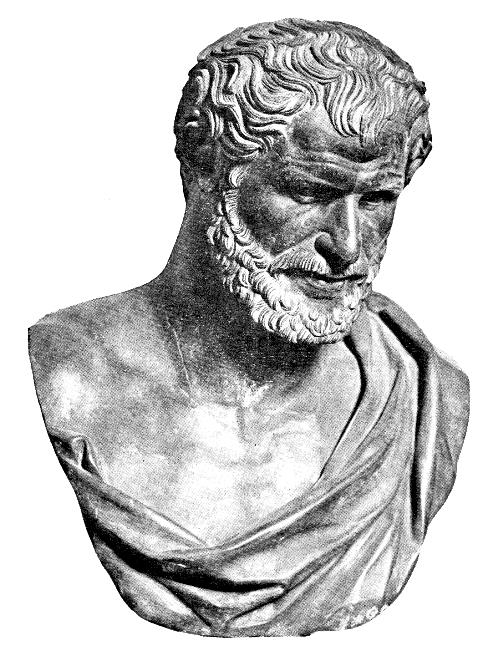

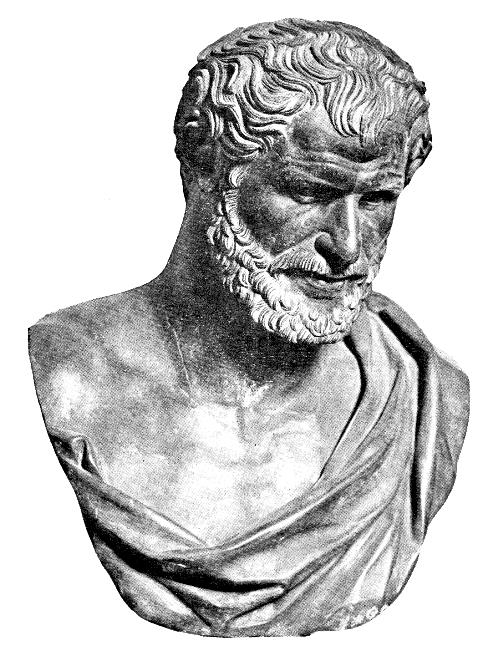

La psychanalyse utilise aussi les deux modes de pensée. Sa base théorique est tout à fait logique et basée sur l’observation, et l’association libre est plutôt platonicienne. D’ailleurs je ne serais pas étonné que chacun de nos deux hémisphères cérébraux corresponde plutôt à chacun de ces modes de pensée…je me demande si votre professeur ne relève pas également de la pensée présocratique. Votre professeur me fait penser à Héraclite.

La psychanalyse utilise aussi les deux modes de pensée. Sa base théorique est tout à fait logique et basée sur l’observation, et l’association libre est plutôt platonicienne. D’ailleurs je ne serais pas étonné que chacun de nos deux hémisphères cérébraux corresponde plutôt à chacun de ces modes de pensée…je me demande si votre professeur ne relève pas également de la pensée présocratique. Votre professeur me fait penser à Héraclite.

Satya : Héraclite ?

Freud : Encore un philosophe grec qui a dit, notamment : » il faut s’étudier soi-même et tout apprendre par soi-même ». Héraclite affirme en quelque sorte que les choses ne peuvent point demeurer ce qu’elles sont et que tout passe en son contraire. » A ceux qui descendent dans les mêmes fleuves surviennent toujours d’autres et d’autres eaux » dit encore le Grec.

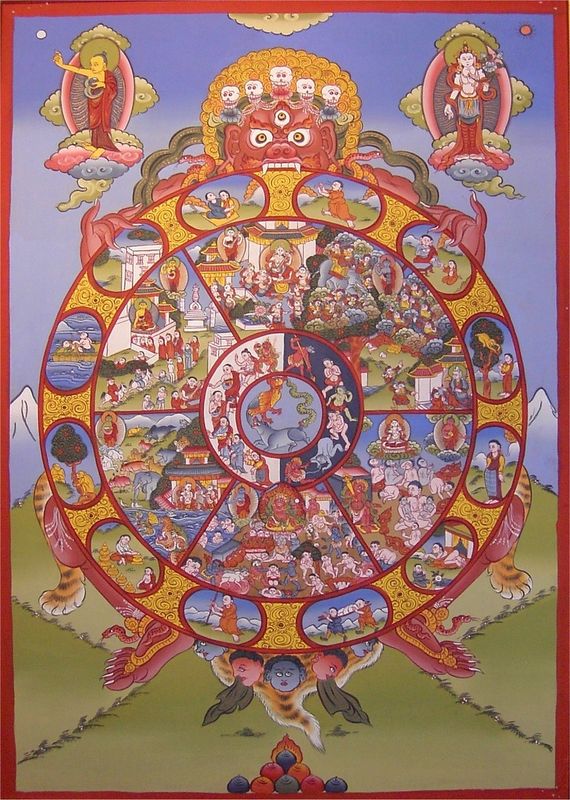

La loi du changement : un renouvellement constant des choses que nous ne pouvons considérer comme stables et sa conséquence, l’absence de sécurité pour la personne. Mais nous refusons le changement, croyant qu’il est possible que la réalité ne bouge pas. Nous recherchons une sécurité impossible.

S’il y a le jour, il y a la nuit, l’inutile en contrepoint de l’utile, le haut et le bas, le commencement avec la fin et ainsi de suite. Mais il ne les oppose pas, il dit qu’ils ne font qu’un.

Satya : Ce sont les paires d’opposés, les dvandvas, issus d’un mot sanscrit qui signifie couple. Nous devons intégrer les contraires, faire en sorte qu’il n’y ait pas deux, comme le dit l’Advaita Vedanta.

Freud : Il vous demande de mettre en œuvre cet accord des dyades ?

Freud : Il vous demande de mettre en œuvre cet accord des dyades ?

De le rechercher!

Satya : Advaita Vedanta signifie la culmination de la connaissance, c’est à dire quand on accepte qu’il n’y ait pas deux, que la dualité n’existe pas et que seule l’unité est présente. Et cela doit faire l’objet d’une expérience, l’Advaita Vedanta doit être vécu, expérimenté.

Freud : Un avec quoi ?

Satya : Un avec ce qui se présente. Un avec l’autre, la personne avec laquelle nous sommes en relation à ce moment-là, avec chaque situation, avec chaque objet, avec la nature. Il parle aussi de neutralité, que tout est neutre.

Freud : Neutre ?

Satya : Oui, » tout est neutre, c’est vous qui qualifiez de bon ou de mauvais » dit-il. C’est à dire être sans jugement, sans comparaison, dans la non-séparation. Ensuite il nous dit : » maintenant vous partez dans la vie, vous mettez en pratique et vous voyez ce qui se lève » . Et c’est face à nos impossibilités de mettre en pratique, à être un avec ici et maintenant, que nous pouvons découvrir les obstacles inconscients et comprendre ce qu’est notre difficulté.

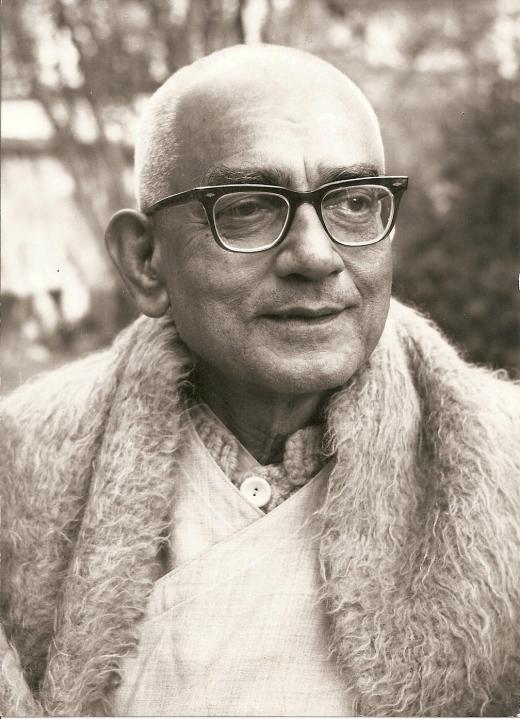

Freud : Il s’agit bien là de l’insu de l’âme humaine!… Comme le psychanalyste il écoute sans contredire…il a développé là un art véritable et lui aussi sans guide.

Satya (en monologue avec lui-même):

Il est étonnant de constater comment, peu à peu, Freud devient admirateur de Swamiji. Il y a une compréhension du parcours de ce dernier qui semble faire écho au chercheur autrichien. La passion de la vérité est palpable. En quelque sorte, l’admiré devient admirateur. Tous deux ont avancé seuls face à eux-mêmes, sur des chemins bien différents, certes : l’Himalaya et le bureau d’un cabinet de médecine à Vienne.